低代码+大模型

破开B端场景繁杂难的“铜墙铁壁”

外购系统的话,需要支付的费用高昂;

自研的话,当时公司研发人员有限,能否做出来、能否做好,都存在不确定性,并且要花费的人力、时间成本也比较大;而现有的低代码工具功能又不足。

1)运价信息滞后。传统运价查询方式依赖人工沟通、运价数据更新频繁且不统一,容易导致货主和物流公司获取的信息不准确,影响业务决策。

2)询价耗时久。运价结构复杂,难以快速比较和选择最优方案,需要人工筛选,非常费时。

3)运价整合难。承运商众多、信息整合难。

4)报价效率低。计算方式复杂、人工出错率高、输出格式不统一、客户体验差。

“老屋翻新”,传统应用也能一键AI化?

如果说,低代码降低了企业的数字化门槛,那么低代码引入大模型就是更进一步,直接降低了企业应用AI的智能化门槛。

“你用自然语言询问‘系统最近的出票时间是什么?’‘近12小时出票情况如何?’等问题,这个Agent就会调用接口,实时查询,并以图表形式显示相关数据,通过Agent对接知识库解答用户的常见问题。”他补充道。

“最开始,用户希望手工的活儿能通过系统解决(IT系统),后来希望工作可以随时随地的做(低代码),再后来又觉得入口太深、操作麻烦,现有应用也过多了,希望有一个应用能够解决所有问题。此时,低代码+AI,以智能互通之能力就派上了用场。”

而需求进阶的背后,本质上是效率的进阶、数智化深度的进阶。

看似降维打击,实则升维赋能

实际上,在2022年底大模型问世之初,低代码和大模型的关系并不像现在这般融洽。

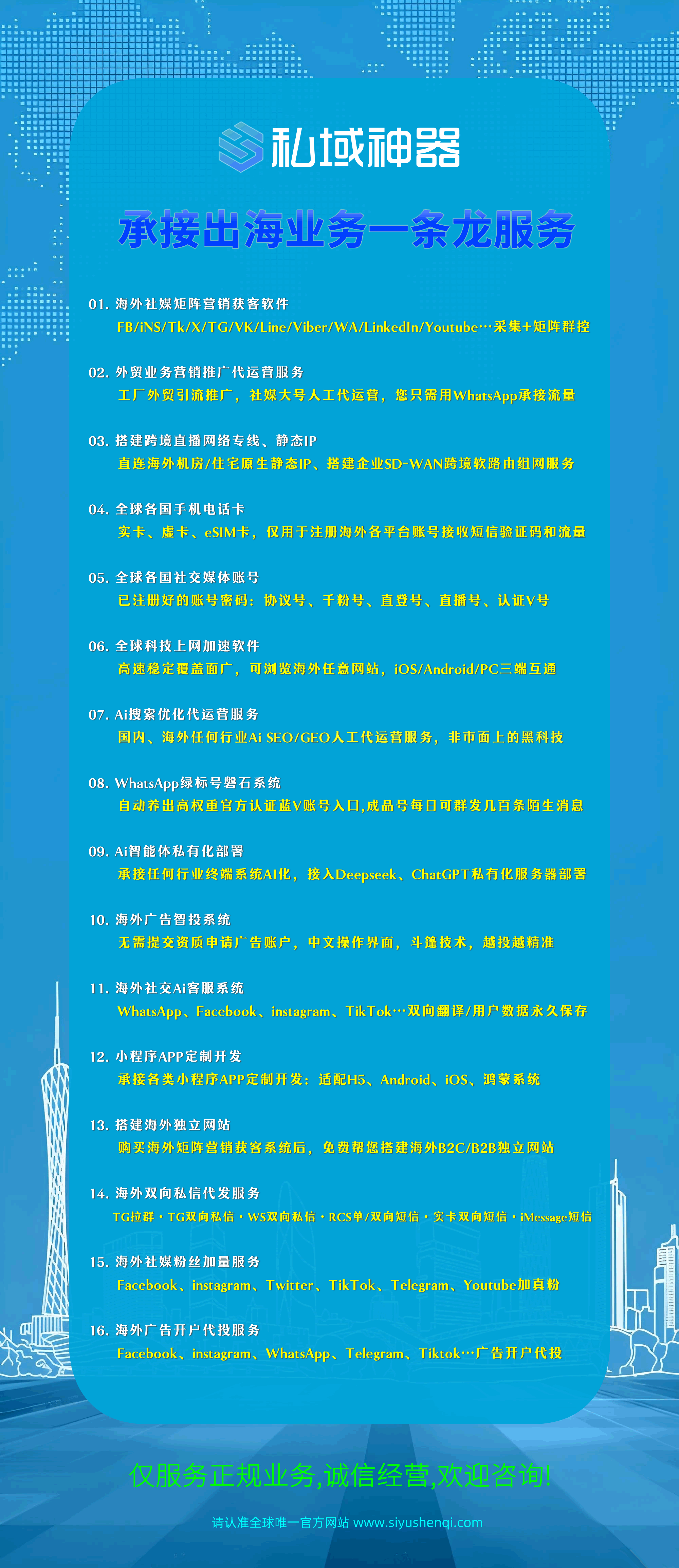

本文源自「私域神器」,发布者:siyushenqi.com,转载请注明出处:https://www.siyushenqi.com/33821.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫