摘要

全球年营收≥1万亿韩元或单款游戏在韩国日均下载≥1000次即强制备案;若出现重大用户权益事件,未达标企业也可被临时点名。

须在韩国有固定场所、能韩语沟通,承担公示合规(抽卡概率、分级等)、对接监管、受理玩家投诉三类核心任务;代理失职不减免海外公司最终法律责任。

大厂流程成本微增,中小企业若爆款即面临合规压力;部分中型团队转向与韩国本土发行商合作“曲线合规”,韩国公司顺势拿到更多海外产品代理权。

韩国把“合规”变成入场券,代理人制度与概率公示、实名认证等形成完整监管链;出海方需把合规评估前置,提前锁定专业代理,否则产品越火、风险越大。

2025年10月23日,韩国《游戏产业振兴法》的修订案正式生效,一项全新的监管制度也在这一天落地——“海外游戏公司国内代理人制度”。这意味着,所有在韩国运营游戏、却没有当地法人或办事处的海外公司,都必须在韩国境内指定一名可以直接沟通、承担责任的代理人。

对出海团队而言,这项规定的重要性不亚于一次“行业信号弹”。韩国不仅是全球第四大游戏市场,份额接近8%,更是中国游戏出海收入前三的重镇。从《原神》到《崩坏:星穹铁道》,再到《剑与远征》《PUBG Mobile》,中国游戏早已在韩国玩家中掀起了潮流。但在繁荣背后,监管层的担忧也在积聚。

过去几年,韩国政府频繁修订游戏产业法规,从要求抽卡概率公示,到实名认证、再到地理信息采集限制,监管的方向愈发清晰:要让市场更透明,要让每个在韩运营的公司都能被找到、被问责。如今,“国内代理人制度”的推出,正是这条监管逻辑的延伸。

监管收紧的缘由

近几年,韩国玩家多次遇到令人挠头的情况,一些海外游戏在韩国爆火,却在出现问题时“消失不见”。有的没有公示抽卡概率,有的未经许可收集用户数据,还有的在未退款的情况下突然停运。因为这些游戏的开发者远在海外,再加上语言沟通障碍,玩家的投诉往往无处落地。

韩国文化体育观光部(MCST)发现,这种现象正在扩大。海外公司在韩国赚得盆满钵满,却因为没有本地实体而游离在监管之外。用户的权益得不到保障,本土厂商也因此感到竞争不公。为了解决这个问题,韩国政府决定立法,为监管找到“抓手”。

于是,2024年10月,《游戏产业振兴法》正式修订,明确要求那些在韩国提供游戏服务、但没有本地营业场所的海外企业,必须在韩国指定一位“国内代理人”。这名代理人要能与监管机构和用户直接沟通,成为海外企业在韩国的“代言人”。韩国官方给出的理由非常直白:要让韩国用户能用自己的语言与游戏公司沟通,让海外企业在出问题时不再“人间蒸发”。在韩国不断加强监管的大背景下,这项制度的出台显得顺理成章。

谁需要指定韩国代理人

这项制度并不是针对所有公司“一刀切”。韩国政府明确了两大判断维度:企业的身份与规模。凡是在韩国向玩家提供游戏服务、却没有当地法人实体的公司,都有可能被纳入监管。判断是否“在韩提供服务”,并不取决于公司注册地址,而是看游戏是否为韩国市场准备了韩文版本、是否支持韩元支付、是否面向韩国地区开放下载,或者是否在当地进行过市场推广。只要具备这些特征,就被视为在韩国经营。

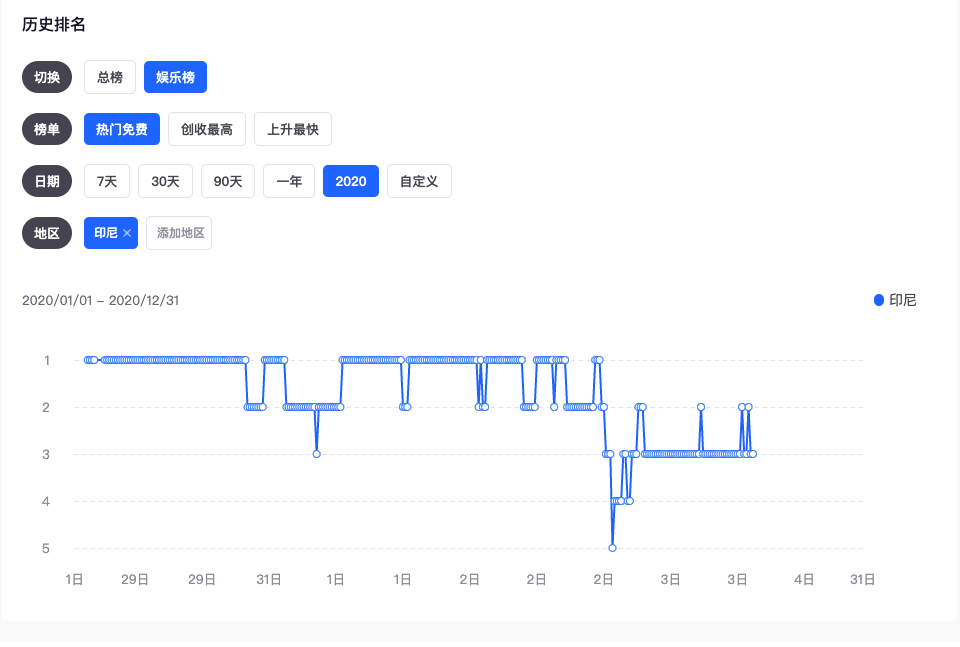

除了经营行为,规模也是关键因素。如果公司上一年度的全球营业额超过1万亿韩元,也就是大约50多亿元人民币,就必须设立代理人。这一门槛主要锁定行业巨头,像腾讯、网易、米哈游、莉莉丝等都属于此列。即便韩国市场只是他们收入的一小部分,只要全球体量够大,依然需要遵守规则。

另外,如果公司旗下的某款游戏在韩国的日均下载量超过一千次,也同样触发这一要求。韩国监管层认为,这样的游戏影响力大、用户基数广,理应承担相应责任。最后,还有一条补充条款:即便企业没有达到收入或下载门槛,只要发生了严重损害韩国用户权益的事件,监管机构也有权要求其立即指定代理人。这条规定,就像一张“兜底牌”,让监管方可以在突发事件中迅速介入。

这个制度瞄准的就是那些真正对韩国市场产生广泛影响的公司。既不放过大厂,也在提醒所有开发者:只要你的游戏在韩国运营,就必须准备承担责任。

代理人的角色

对于企业来说,代理人不仅仅是一个“形式上的代表”,而是一个在韩国负责沟通与协调的桥梁。韩国法律规定,代理人可以是本地的个人,也可以是公司,但必须在韩国有固定住所或办公场所,并能使用韩语无障碍沟通。

许多海外公司在选择代理人时,会考虑三种方案:直接指定在韩国设立的子公司,聘请当地律师事务所,或委托专业的合规代理服务公司。无论选择哪种方式,代理人都要承担三类核心责任:一是确保游戏的各项公示信息合法、透明,比如抽卡概率、分级标识和警示内容;二是代表公司与监管机构沟通,回应调查、提交报告,履行法律义务;三是为韩国用户提供可联络的渠道,解答问题、处理投诉。

值得注意的是,代理人的存在并不意味着公司可以卸责。法律明确规定,即使代理人未尽职,最终责任依然由游戏公司承担。代理人制度的意义在于让监管能找到具体联系人,让问题能被直接处理,而不是让企业“甩锅”给别人。

落地执行

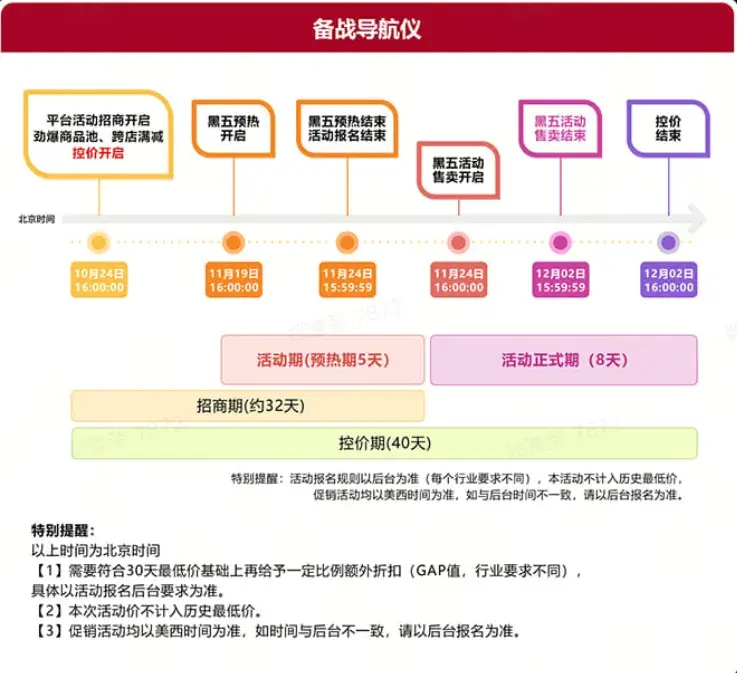

韩国政府并没有让制度仓促上路,而是预留了一年的过渡期。从2024年10月到2025年10月,这一年被视为企业准备阶段。到正式生效之日,凡是符合条件的公司,都必须完成代理人指定并提交备案。韩国游戏物管理委员会(GRAC)也会主动向重点企业发函确认。

若企业拒不配合,将面临最高两千万韩元的罚款,约合人民币十一万元。虽然金额不算惊人,但处罚是可以重复执行的,只要企业持续不合规,每年都可能被罚。而比罚金更可怕的,是企业一旦上了“黑名单”,在韩国市场的后续运营将处处受阻,声誉和品牌形象都会受到影响。韩国监管部门已经释放出明确信号:谁不配合,就谁承担后果。

不同量级厂商的不同命运

这一新规在业内被称为“抓大放小”的监管模式。大型厂商几乎无一幸免,它们体量大、产品多、用户广,自然都要遵守。但对这些公司来说,影响更多体现在流程和成本上。他们往往早已在韩国设有分支机构或法律团队,新规实施后,只是多了一道必须完成的手续。

而中小企业的处境相对轻松。只要未达到营业额或下载量门槛,就暂时不会被要求指定代理人。然而,这并不意味着他们可以高枕无忧。若哪款产品突然走红、触及监管线,合规压力也会随之而来。

对于处于中间地带的公司,新规带来的考验尤为明显。它们既希望独立发行以减少分成,又难以承担本地代理的额外开支。因此,越来越多的海外游戏开始考虑与韩国本土发行商合作,让游戏通过当地公司上架,以此“曲线合规”。对韩国企业来说,这反而是一种机会,可以借此获得更多海外游戏代理权,重新分配市场话语权。

政策意图

表面上看,这是一个法律义务,但本质上,韩国政府的出发点是要在玩家保护和市场公平之间找到平衡。过去,海外游戏屡屡被批评“不透明”“不负责任”,玩家投诉无门。本土厂商遵守概率公示、合规运营,却要与不受约束的海外产品竞争,结果形成了制度不对等。代理人制度的推出,正是要让所有参与者站在同一条起跑线上。

这一趋势放眼全球都能看到影子。美国和欧洲早已开始对游戏行业收紧监管,美国FTC连续对《堡垒之夜》和《原神》开出巨额罚单,欧洲则用GDPR强化数据保护。韩国的这项制度,正是这一全球潮流的延续。更重要的是,它让监管者在面对境外公司时,终于有了可以落地执行的抓手。

未来,韩国文体部还计划继续完善法律细则,强化代理人的用户保护职责,并要求企业对代理人负有监管义务。这说明,韩国的监管之网还会越织越密。对出海团队而言,这无疑是一种信号:出海的门槛已经从商业竞争,提升到了合规能力的较量。

出海启示

对于开发者来说,最好的应对方式是提前布局。如今的本地化不再只是语言和文化的适配,还必须把合规纳入体系。从游戏上线前的概率公示、服务协议,到上线后的客服支持,每个细节都应符合韩国的法律标准。

开发者还需要学会自我评估,清楚自己的规模与风险,了解游戏在韩国的用户增长是否可能触发监管门槛。如果预测到游戏在韩国会受到关注,就应当提早准备代理人备案与合规方案。

此外,代理人的选择也至关重要。理想的代理人应当熟悉韩国法律和游戏产业,能在突发事件中代表公司应对监管。很多企业会选择韩国本地律师事务所或专业机构担任代理,这样虽然成本高,但稳定可靠。

结语

有人把韩国的新规形容为给海外游戏“系上了一根安全绳”。这根绳子看似限制,却能防止跌落。它提醒所有出海团队:市场越大,责任越重。

只有真正理解并尊重目标市场的规则,企业才能走得稳、走得远。对每一个讲好故事、做精品游戏的团队来说,这根“安全绳”,或许正是他们通往更广阔舞台的保障。

本文源自「私域神器」,发布者:siyushenqi.com,转载请注明出处:https://www.siyushenqi.com/68013.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫