摘要

从译制剧转向本土原创,采用“爽感叙事+美国语境”混血剧本,女性向题材(霸总、狼人、重生)占主导,制作周期压缩至2个月,成本14-20万美元。

AI贯穿剧本创作、多语言配音等环节,单集成本可从2000美元降至800美元,提升爆款率,推动影视生产进入“工业奇点”。

核心用户为25-54岁高知职场女性,年均消费超200美元,但嫌按集付费性价比低、选择少,支付安全与免费习惯也阻碍转化。

流量依赖Meta/TikTok精准买量(CAC 30-50美元),采用“IAA+IAP混合”分层变现;未来竞争关键在本土化、IP联动与技术融合,互动/VR短剧成新方向。

2023年的好莱坞,看似停摆,实则暗流涌动。

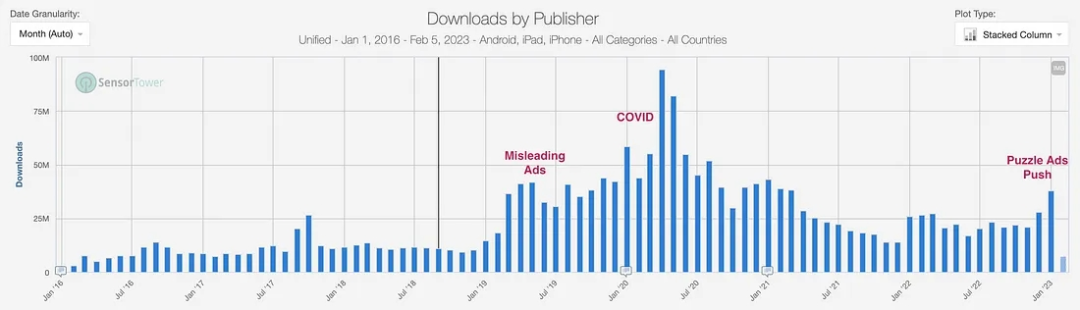

编剧与演员的内部纷争让传统影视体系按下了暂停键,却也为另一种内容形态的崛起,腾出了空间。就在那一年,来自中国的短剧团队,在洛杉矶、旧金山、达拉斯,掀起了一场新的淘金热。

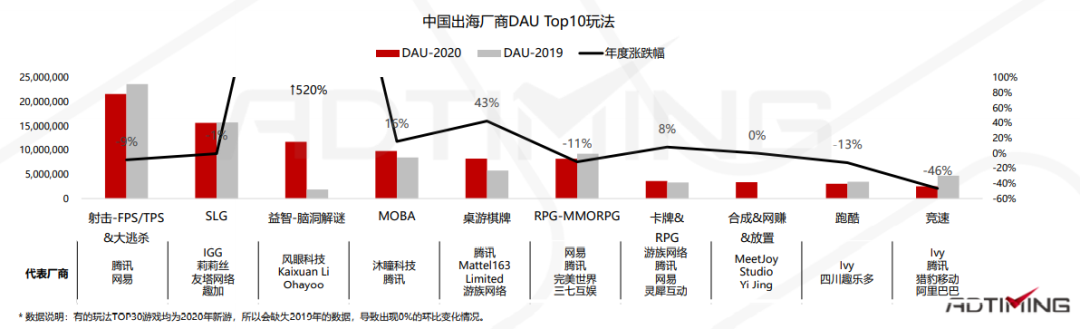

短剧,这一在中国社交媒体生态中成长起来的内容形式,正在以惊人的速度渗透进美国市场——一个既是全球娱乐产业心脏,又是难以被攻克的“内容高地”。

冰与火之歌:美国市场的双重引力

美国市场对短剧而言,既充满机遇,也伴随着严峻的挑战。一方面,这里是全球短剧收入的“金矿”;另一方面,它的竞争、成本与监管,也让每一次试水都像在钢丝上行走。

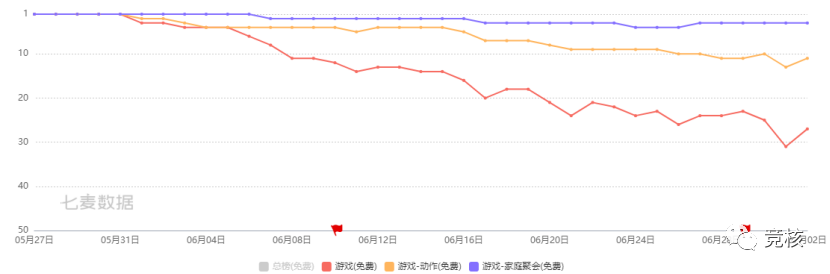

截止至今年9月,美国市场贡献了全球短剧内购总收入的约47%。ReelShort与DramaBox等头部平台,分别有60%与45%的收入来自美国用户。

这一数字不仅意味着市场潜力,更揭示了美国观众惊人的付费能力——平均每下载收入(RPD)接近11.69美元,单集付费水平是其他市场的六倍。

这种“现金牛”效应的背后,是Z世代与年轻千禧一代的文化转向。成长于TikTok时代的他们,对内容的需求已从“故事连贯”转向“情节紧凑”。短剧以“1分钟反转、强情绪冲突”的节奏,精准击中了他们的注意力阈值。

《The Double Life of My Billionaire Husband》(《亿万富翁老公的双重生活》)创造了ReelShort单平台近5亿次观看的神话,正是“TikTok化叙事”在娱乐产业中的胜利。

内容为王:爆款的生产逻辑

在这个内容过剩的市场,真正能打动用户的,仍然是故事本身。源源不断地创造好内容,则需要向工业化、智能化展开怀抱。

美国短剧内容生态,正在形成“三螺旋模型”:IP全球化改编、本土原创孵化、工业化制作。

译制剧,是最初的敲门砖。 国内短剧IP翻译配音后进入美国市场,成本低、见效快,却也暴露出文化隔阂问题。随着市场成熟,这种“出口转内销”的打法正逐渐让位于本土原创。

本土原创,是长线价值的关键。 美国59%的用户更偏好本土题材,原创剧的30日留存率比译制剧高12个百分点。ReelShort的成功,正来自于它与好莱坞编剧合作,打造出“爽感叙事+美国语境”的混血剧本。

跨平台IP联动,则是未来趋势。当Netflix、HBO等巨头入局,短剧有望成为其长剧IP的延伸载体。用熟悉的角色讲新的故事,不仅降低成本,也延长IP生命周期。

在题材上,“得女性观众者得天下”仍是铁律。

美国短剧观众中,女性占比近六成。她们偏好“东方爽感叙事+西方霸总符号”的混合体——先婚后爱、重生逆袭、黑帮大佬与狼人吸血鬼,都能掀起热潮。

相较之下,男频题材的“战神赘婿”叙事在美国水土不服。未来,节日主题剧(如圣诞、万圣节)与品牌定制剧,或许会成为新的增长点。

短剧的真正竞争,不仅在内容,也在效率。

一部好莱坞电影平均制作周期长达871天,而短剧从剧本到上线,仅需2-3个月。拍摄7-10天、上线即变现,几乎将影视生产推向“工业奇点”。平台平均每周上线2部新剧,以维持用户的新鲜感与算法活跃度。

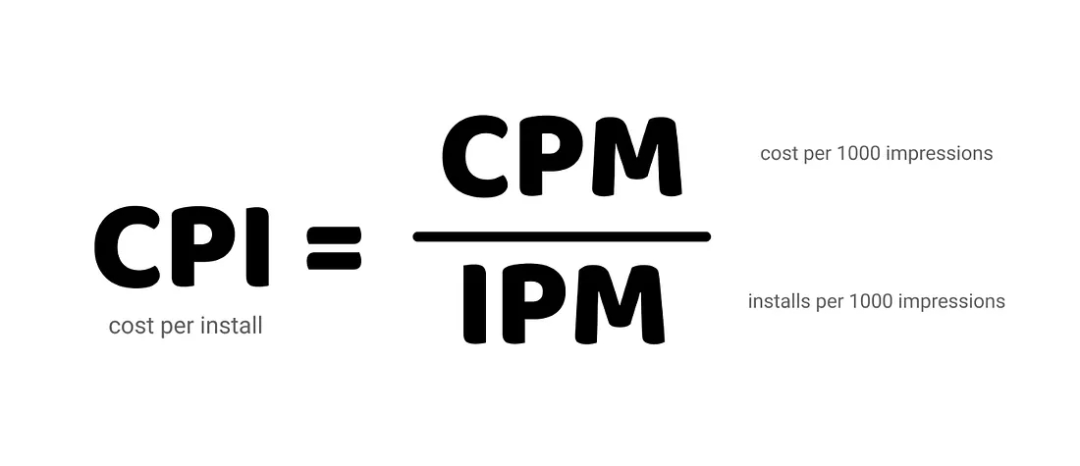

在北美拍摄一部原创短剧,成本在14万至17万美元之间,精品剧甚至突破20万。其中人力成本占70%,尤以演员薪酬的占比最高(约30%)。

AI技术的引入,为行业带来“降本增效”的第二曲线。从AI剧本创作到AI多语言配音,单集成本有望从2000美元降至800美元,爆款率显著提升。

用户解码:谁在为短剧买单?

美国短剧用户的画像,与国内完全不同。他们更成熟、更理性,也更挑剔。

核心消费群体集中在25-54岁,其中35-44岁的职场女性是主力。她们年均消费200美元以上,学历普遍较高(本科及以上达60%)。对她们来说,短剧是碎片时间的情绪疗愈品。通勤路上、午休时、睡前一集,足以让人暂时逃离现实。

相关调研数据显示,66%的TikTok短剧用户愿意为“上头”的剧情付费。然而,想让他们痛快地打开钱袋子,并不容易。

追完一部剧动辄10-20美元,这笔账一算,瞬间就觉得“肉疼”,性价比不足成了最大的“劝退”因素。即便平台提供了按集付费、会员等多种方式,用户依然觉得选择太少、不够贴心:为什么不能有Netflix式的家庭套餐?

再加上支付时对安全性的顾虑、操作时的技术卡顿,以及长期养成的免费观看习惯……种种因素,都在用户付费的“临门一脚”时设置了阻力。

运营与变现:买量、广告与社区的三重奏

如果说内容是抓住人心的“钩子”,那么运营就是短剧在海外市场筑起的“护城河”。

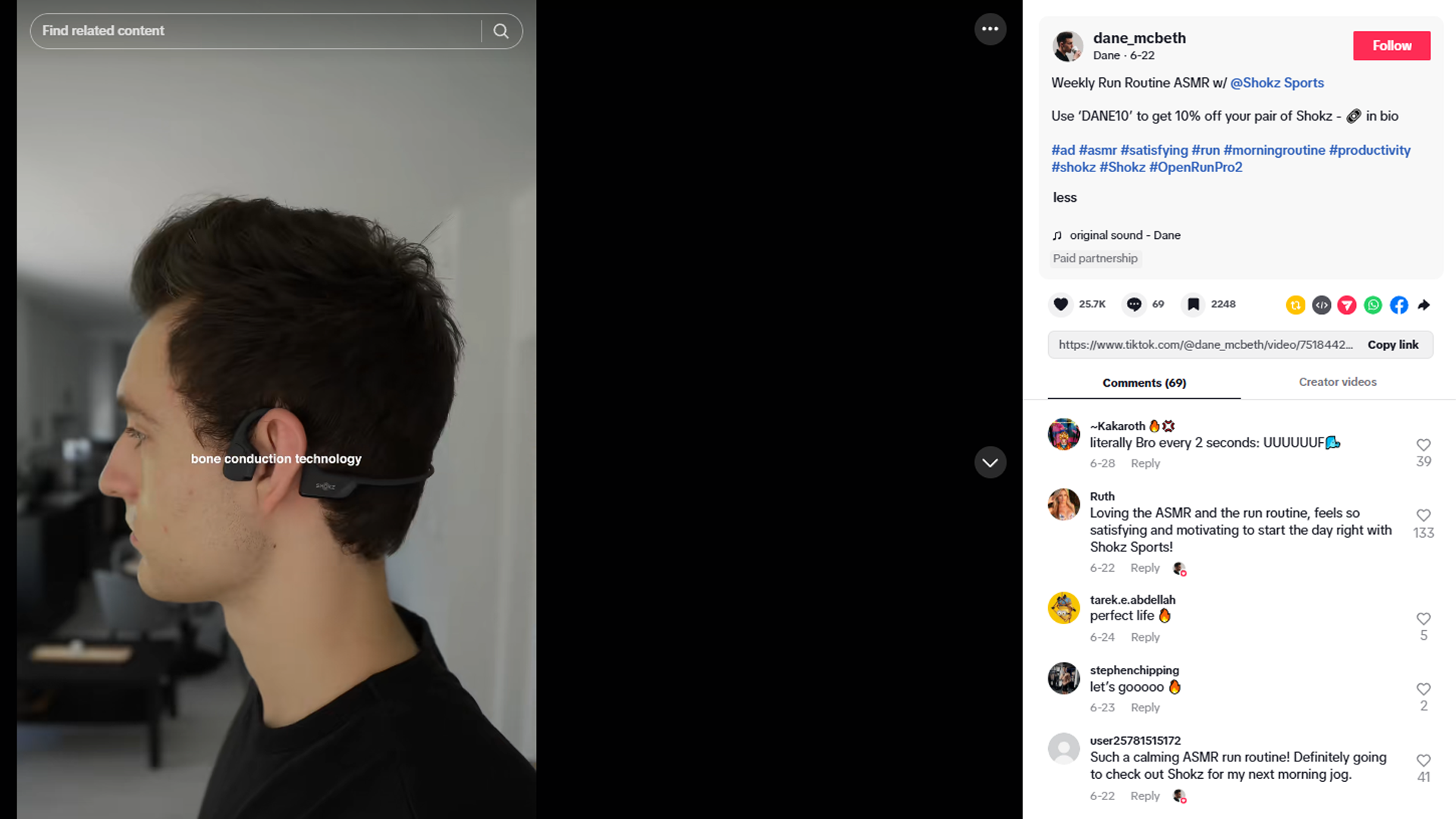

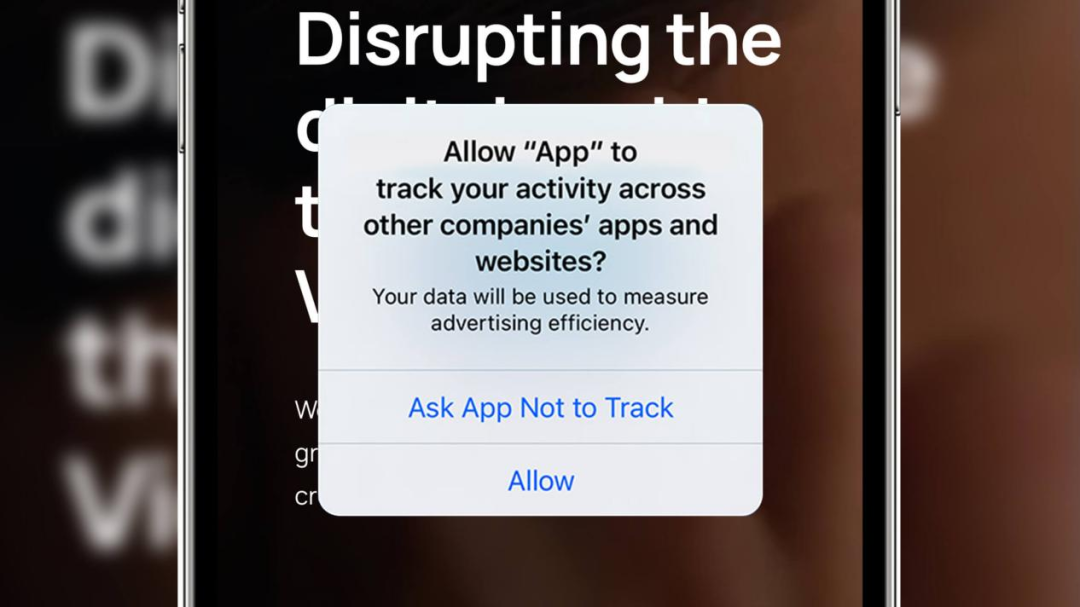

在美国,流量战争已进入白热化阶段。买量战场高度集中在 Meta、Google 和 TikTok 三大巨头之间,其中仅 Meta 一家就吞下了 65% 的广告预算。

更残酷的是,获取一个优质用户的成本(CAC)已飙升至 30–50 美元。想要在这场竞争中活下来,唯有精准投放与素材创新。

在变现模式上,“IAA+IAP混合”成为行业共识。

对高付费意愿用户,平台推行会员订阅或虚拟币购买机制,提供无广告、抢先看等特权;对价格敏感型用户,则以激励广告换取解锁剧集的形式维持活跃度。这种分层策略,让平台收益最大化的同时,也避免了“用户流失陷阱”。

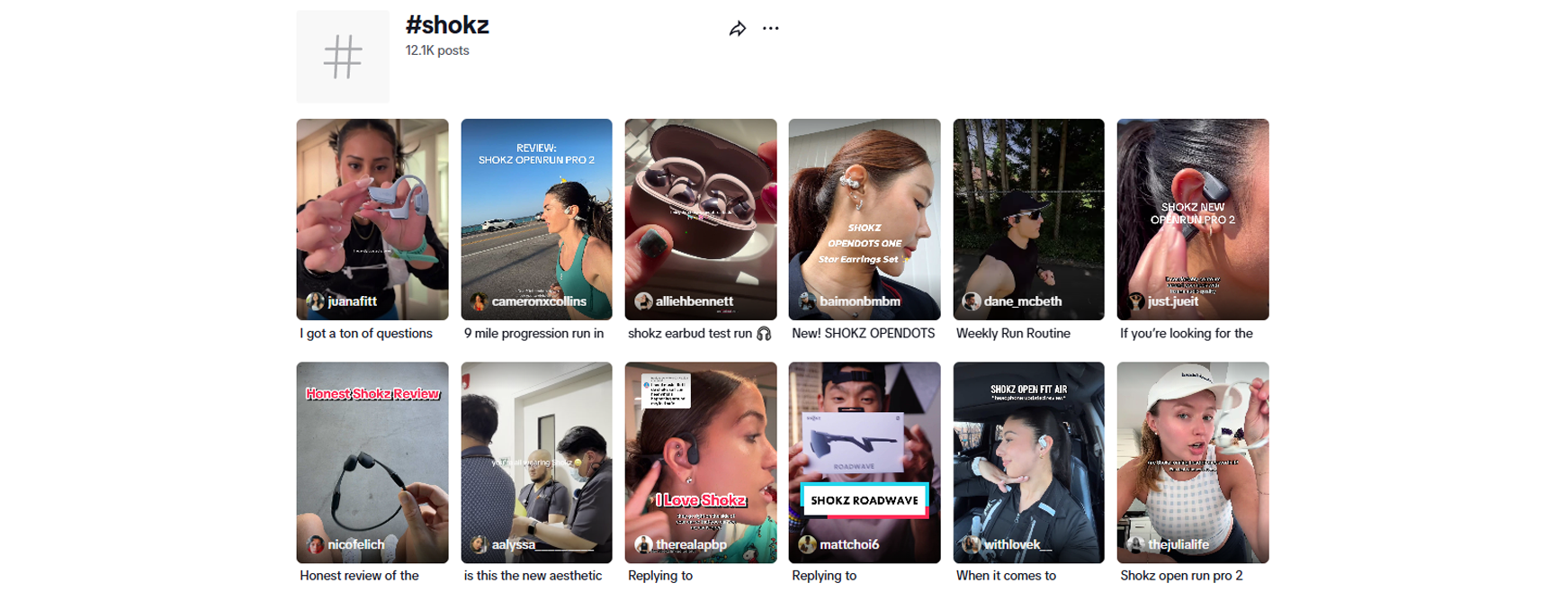

与国内市场不同,美国用户更渴望参与和互动。他们不满足于被动观看,而是希望成为内容生态的一部分。

聪明的平台会在TikTok、YouTube等社交阵地建立社区,鼓励用户二次创作,甚至为虚拟角色打造独立账号,用纯正的本土化表达与观众建立情感连接。

进而,平台得以从疲于奔命的“拉新游戏”,真正转向经营用户的全生命周期价值(LTV)。

未来:短剧的“美国梦”,勇敢者的游戏

2025年的短剧出海,进入了一场“勇敢者游戏”。机遇与风险并存,创新与焦虑同在。

从宏观层面看,美国市场依旧是全球短剧的核心引擎。未来三年,海外短剧市场有望增长十倍,美国将继续领跑。

AI与IP的结合,正重塑产业链条:短剧不只是内容输出,更是全球IP孵化与文化再造的新通道:互动短剧、VR短剧的出现,也让用户体验从“观看”走向“沉浸”。

但挑战同样现实。文化壁垒仍是最大风险,直接翻译的国产剧在美国失败率高达70%。制作成本高企、版权与合规风险并存。更棘手的是,用户留存率仅2.4%的尴尬现实,让广告与订阅的商业模式持续承压。

然而,正如每一次内容变革所揭示的:市场从不青睐观望者。短剧出海的下半场,将是一场关于“创意与算法”“文化与商业”的终极博弈。

谁能在本土化、工业化与技术创新之间找到平衡点,谁就能在这场红海竞争中率先登陆。

本文源自「私域神器」,发布者:siyushenqi.com,转载请注明出处:https://www.siyushenqi.com/68015.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫