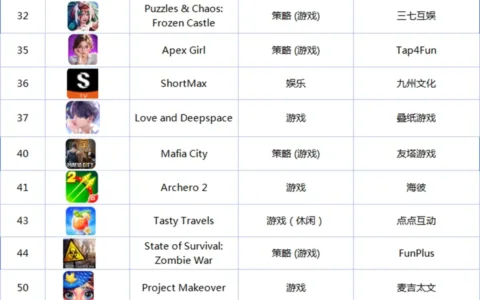

摘要

AI宠物在功能、性格、照料关系、卫生安全四维度碾压真宠物,率先收割孤独经济与精致养宠人群。

基因互信、仿真差距、低价真宠、共同记忆与“家人”地位五要素,构成原生宠物短期护城河。

人-AI-原生宠物将走向“混合共生”,AI既当陪伴者也做照护者,并引发监护权、遗产归属等新伦理议题。

当“人形AI宠物”可成长、可重置、可定制情感时,人类须重新定义生命、陪伴与情感契约的边界。

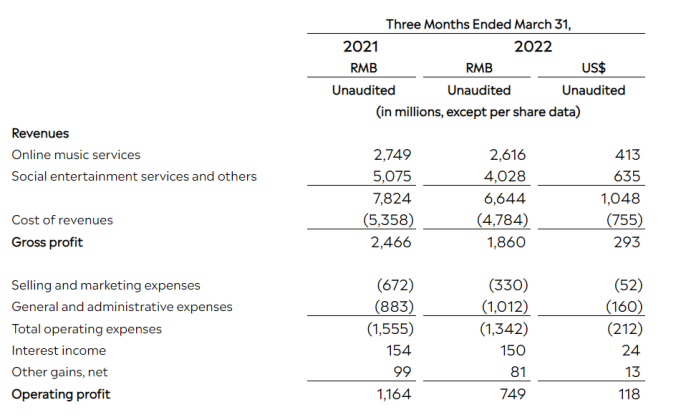

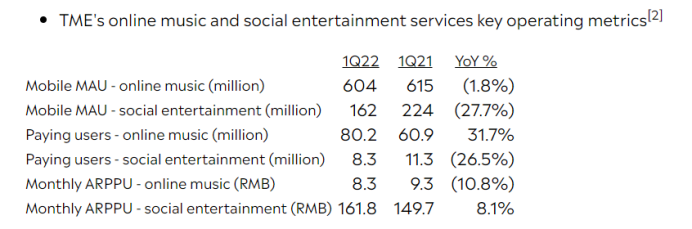

近年来,“AI宠物经济”迅速崛起,成为全球宠物行业和人工智能领域的“交叉增长点”。

前不久结束的2025世界机器人大会和世界人工智能大会上,就有不少AI宠物产品吸引了人们目光。同样,在今年举行的素有消费电子“风向标”之称的美国拉斯维加斯消费电子展上,AI宠物亦以黑马姿态脱颖而出、惹人关注。

不难看出,随着情感消费需求的爆发,AI宠物正从“科技玩具”向“情感刚需”转变,这一新兴市场的前景,有着无穷的潜力和想象力。

不过,如果允许开句玩笑——有没有人考虑过“原生宠物”的感受?

AI“争宠”,降维打击?

前不久,中国青年报有则报道,标题是《化身猫狗“平替”, AI宠物抢食孤独经济》。记者很敏锐,也很善于提炼。不过,仅仅将AI宠物的产业前景与“孤独经济”相对应,恐怕还不够全面。

人类为何需要宠物?

我认为,这就要先厘清人与动物的三个关系维度。

维度之一,平行线关系。主要体现为人类与“野生动物”的关系。在超越了采摘渔猎阶段后,人类与野生动物关系的主要形态就是小心翼翼、“相敬如宾”地保持一定距离和微妙平衡。当然,这也有一个从被动到主动、从自发到自觉的发展过程。

图源:unsplash

维度之二,食物链关系。人类摄取营养、维持生命,需要长期依赖动植物食品,因此,取食于某些特定种类的动物,便成为人类生存的天然需求。经过漫长的试错,人类优先选择了牛羊猪鸡鸭鹅等营养价值更高、驯化难度更小的家畜家禽种类(并辅以少量非家养的动物)。当然,这些驯化的动物中,有些兼具食用功能和其他实用功能,比如牛、绵羊等。

维度之三,宠物关系。随着人类产业形态的不断跃迁,曾经一些与人类共同生活的动物的角色,从以安全需要(比如看门狗)、功能辅助(比如猎狗)为主,逐渐转向以提供情绪价值为主,比如审美、减压、陪伴等等。

(为便于理解,上述只是一个大致分类,实际上三者之间均有交叉,亦有竞争,还有相互依存与利用的关系。)

因此,具体到宠物的功能,它们除了消除孤独的陪伴,还包括其他很多种类的情绪价值。

图源:unsplash

然而,这是基于传统意义上的宠物(我称之为“原生宠物”)进行的归纳——随着AI宠物的“入场”,“宠物”的功能范畴和形态,正在发生剧烈变化。

AI宠物,虽然还只是处在1.0版,却已经魅力初显。从早期的机械玩具狗,到如今能够模拟真实宠物行为,甚至具备初步情感交互能力的AI宠物,技术的发展速度令人称叹。

未来,随着人工智能技术的不断进步,AI宠物一定会更加吸引人。它们将拥有更加逼真的外观、更加丰富的行为模式,甚至更加“懂你”的情感交互能力。

从目前技术发展趋势看,AI宠物与原生宠物的“争宠”,将成为一个大概率的客观存在。

毕竟,AI宠物有着人类难以抗拒的诸多好处,它与原生宠物的“争宠”,在很多方面也就好比一场“降维打击”。

一是功能更强大。

以狗狗为例,除了牧羊犬、看门狗、导盲犬、缉毒犬等具有特定工作职能的品种外,其他绝大多数品种都以“卖萌”、提供“情绪价值”为主要功能。

而AI宠物则完全不同,它们除了提供“情绪价值”外,还可以根据主人的需求,提供定制化的服务。比如,陪伴孤独的老人、照顾孩子,甚至还能作为家庭的安全卫士,监控家中的异常情况。

二是“性格”更乖巧。

AI宠物不会像原生宠物那样,有时会因为情绪或生理需求而“不听话”。它们总是保持着最佳的状态,随时准备满足主人的需求。

而且,主人还可以根据自己的喜好,定制AI宠物的性格。想要一个温顺的、活泼的、还是聪明的宠物?只需在程序中设定即可。

想要另类一点的?来了——在经典科幻小说《银河系漫游指南》中,人偶机器人马文就以其“抑郁”的性格和无尽的吐槽成了读者的心头好。马文的例子,展现出AI宠物拥有更加丰富和独特“性格”的潜质。

三是照料关系可能发生颠覆性变化。

原生宠物需要定期喂食、抚慰、遛弯等,这些工作对于忙碌的现代人来说,有时候会成为一种负担。

而AI宠物则完全不需要这些照料,它们只需要充电和偶尔的软件更新即可。

甚至,这种照料关系,还极可能会颠倒过来——想象一下,当你忙碌一天回到家中,你的AI宠物已经为你准备好了睡衣,把室内空调调到了你习惯的温度,还帮你打扫干净了房间地板……这种颠覆性“换位”,无疑会让AI宠物更具市场潜力。

9月6日在2025全球工业互联网大会展览区展示的机器狗/新华社记者 杨青 摄

四是清洁卫生,没有传染病之忧。

原生宠物虽然可爱,但它们的毛发、排泄物、体内寄生虫等,却常常给主人带来清洁上的困扰。毕竟,不是每个宠物主人都乐于成为“铲屎官”。

而AI宠物则完全不用担心这些问题。它们无需洗澡、不用排泄、不用看医生,更不会传播任何疾病。

宠物保卫战,胜算几何?

然而,随着AI宠物的日益普及,一些群体已经提出了担忧和呼吁:原生宠物是否会因此被边缘化,甚至“灭绝”?

宠物保卫战,胜算几何?

从目前来看,以下几方面因素决定着“宠物保卫战”的成败:

其一,互信。

传统宠物,与人类在上万年的进化长征中,形成刻进彼此基因的相互信赖。这种互信是基于长期的共同生活和相互依赖形成的,难以被替代。

图源:pexels

反观之,缺乏深度情感纽带的AI宠物,能否赢得人类的持续信赖,仍是一个未知数。这种互信如何塑造和规范,使其更符合人类所需,还是一个全新的命题。

其二,仿真度。

虽然AI宠物的外观和行为模式已经越来越逼真,但在手感、听觉、视觉、情绪价值等方面,与原生宠物相比仍存在较大差异。原生宠物的毛发触感、温暖的身体、真实的眼神交流以及那种无法言喻的情感连接,是AI宠物在一定时期内难以复制的。这会为宠物保卫战赢得宝贵的时间窗口。

用发展的眼光看,这种差距未来一定会差异日渐缩小,仿真度越来越高甚至以假乱真,情绪价值的差异也会越来越不明显。

但即便如此,那种由生命本身所散发出的独特魅力,很长时间内仍将是AI宠物难以逾越的鸿沟。

在世界机器人大会展馆内,观众与一款机器宠物互动(8月8日摄)/新华社记者 谢晗 摄

其三,价格。

目前,AI宠物价格可谓“丰俭由人”,不过要想达到“够用”的水准,其造价不菲。这对于普通家庭来说仍是一笔不小的开支。

而原生宠物则不同,普通品种的猫狗,“宠物功能”与昂贵品种相差不大,购买成本却很低廉,日常开支也只需基本的食物和照料即可。情感寄托的成本可谓非常“亲民”。

当然,随着技术的发展,未来AI宠物的造价极可能像曾经的电子表、电视机那样,迎来一连串几何级的降低。因此,它们大规模地普及,应该是可以预见的场景。所以,留给平价原生宠物的时间,可能也不多了。

8月8日拍摄的2025世界机器人大会上展出的智能机器狗/新华社记者 李欣 摄

其四,互动和记忆。

原生宠物与主人的互动,一定程度上是“相由心生”的,是基于从“第一眼”开始的共同记忆。它们可能会记得你第一次喂它们食物时的手忙脚乱,记得你加班晚归时它们守在门口的焦急等待,记得你每一次抚摸它们时的温柔和爱意。这种基于时间和经历的互动,是无比宝贵的。

然而,随着未来科技的发展,AI宠物的“记忆”很可能“预装”进芯片,从而实现“完美虚拟”,或者是对主人旧宠物记忆的“一秒复刻”。想象一下,你失去了一只心爱的宠物,非常伤心。很快,一只外形几乎一模一样的AI宠物出现在你面前,它拥有你那只宠物所有的记忆和行为习惯。

这多半会带来不少困惑和混乱:你该如何面对这个“复制品”?它真的是你曾经深爱的那只宠物吗?这种技术发展的逻辑,虽然符合科技进步的趋势,但也对我们的情感和伦理观念,提出了不大不小的挑战。

《爱,死亡和机器人》第二季剧照

其五,家庭地位。

“有生命”的原生宠物,往往被视为家庭成员,有着“家人”的部分属性。它们会撒娇、会生气、会参与主人很多时刻的生命体验。

而AI宠物,始终是一具“包裹着芯片的仿生材料”,无论它多么逼真、多么智能,在很多时候,人们还是会用“物”的眼光去看待它。这种差异也会长期存在。

“人-AI-宠物”,关系重构

说到这里,有一部由汤姆·汉克斯主演的科幻影片,《芬奇》,很值得我们玩味。

在这部电影中,主人公芬奇在末日世界中独自生活,陪伴他的只有一条忠诚的狗狗古德伊尔。为了在自己癌症去世后狗狗能得到妥善照顾,芬奇制造了一个智能机器人杰夫,并教会它如何照顾狗狗和自己。机器人逐渐了解了狗狗的习性,狗狗也最终放下提防警惕,接纳了芬奇死后的这个新“主人”。

《芬奇》剧照

影片本身的世界观建构有一定的缺陷,逻辑框架上一些地方有悖常识。然而,它关于未来世界中,“人、AI与宠物”之间的关系变迁、情感连接的思考,却有着非常深远的哲学意义。

一方面,在相当长的时间内,AI与原生宠物的共存共生,很可能成为一个普遍现象。

比如,不少家庭,会既养原生宠物,也购买AI宠物。它们之间的关系,可能是陪伴关系,在主人上班、外出时,AI宠物可以“以假乱真”地陪伴原生宠物,让它们不会太孤独和烦躁;也可能是照护关系,比如带有智能监测功能的AI宠物可以追踪原生宠物的健康状况,智能喂食机器人可以对原生宠物进行定时喂食。

另一方面,“人-AI-宠物”之间的关系,也会发生微妙的变迁。

我们知道,“宠物”的存在,是以“人”为主体性的。也就是说,上万年来,它们是以人为参照物的生命体,与人类建立了一种稳定的豢养关系、依附关系。而当没有生命的AI宠物日益“受宠”,人与原生宠物、人与AI宠物之间的情感分配,原生宠物未来的生存境况……都会改写人与宠物漫长历史中形成的特殊依附关系。

7月19日,在赛场外,市民牵着宠物狗和机器狗互动/新华社记者 谢剑飞 摄

我们再想长远些。

如果未来AI技术足够进步(比如达到《芬奇》中所描述的水平——这种可能性是存在的),一定会有不少独居的宠物主人在去世之前,像芬奇那样,将原生宠物“托付”给AI宠物照料。

这可能带来一些新的命题。比如,原生宠物的监护权、归属权的问题——若AI宠物成为主要照料者,原生宠物是否仍属于人类遗产?又如,这种照料的权利和义务,能否得到法律的承认……

这些问题很有趣,看起来有点杞人忧天,但在技术迭代加速的当下,极可能在我们的有生之年部分地成为现实。

当AI逐渐渗透到宠物领域,我们或许需要重新思考:什么是“生命”?什么是“陪伴”?我们是否准备好接受一种全新的、超越物种的情感契约?

“人形AI宠物”,新的认知困惑

当年轻父母在社交媒体上戏称自己的孩子为“人形宠物”时,这种看似轻松的调侃背后,或许隐藏着某种无意识的预言。

在不远的将来,“人形AI宠物”大概率会成为很多家庭的新成员。目前,随着一些“萌Q模式”人形机器人产品的出现,这个赛道已经打开,而且未来必定更为成熟、更富有增长空间。

Ai Me是一款陪伴机器人

这些产品,要么,是主打陪伴和卖萌的人形机器人,主要承担宠物功能;要么,集“萌宠”“助手”“伴侣”等多种功能于一身,更深入地嵌入人类生活。这一切,取决于“供给侧”对情感经济学的精准捕捉,也在于“需求端”的心态变迁和接受程度。

导演斯皮尔伯格20多年前拍摄的影片《人工智能》中,莫妮卡的儿子马丁重病住院,生命危在旦夕,为了缓解悲痛心情,她领养了机器人小孩大卫。大卫被“爸妈”当作情感替代品,“他”的生存使命就是爱“妈妈”莫妮卡。但当马丁苏醒,恢复健康,回到了家里,大卫便被抛弃。

这个情节揭示了“人形宠物”的核心矛盾:它们的存在意义完全取决于人类的情感投射。

《人工智能》剧照

而且,现实可能比电影更加复杂。

一个重要的问题是:人类自己能清晰划分“工具”“宠物”和“替代品”的界限吗?

当一位独居老人,每天对人形AI宠物说话、给它起名字,甚至为它庆祝“生日”时,它是否已经超越了“宠物”的定义?当一个家庭,购买人形AI宠物来陪伴孩子,而孩子却把它视作“妹妹”时,这种关系该如何界定?当人形AI宠物被设计成可以“成长”(比如从“幼年”形态逐渐“长大”),人类是否会对其产生更深的依恋?

还有一个记忆重置与情感残留的难题,更难以回避。

与生物宠物不同,人形AI宠物的记忆可以被删除、重置,甚至重新编程。理论上,一个被“退役”的AI人形宠物可以完全清除过往数据,以崭新的状态进入下一个家庭。对于生产商,或者AI人形宠物的下一个“用户”而言,它会回归“AI宠物”的本位。

9月5日,一名观众在德国柏林国际消费电子展上与人形机器人握手/新华社记者 张豪夫 摄

但问题在于:人类的情感无法被瞬间格式化。

想象这样一个场景:一对夫妇因孩子去世而定制了一个AI宠物男孩作为慰藉,多年后,他们走出伤痛,决定将其转卖。新的家庭接手后,AI宠物男孩被重置,成为一个全新的“个体”。然而,某一天,旧主人在街头偶遇这个AI宠物男孩,发现它拥有和过去相同的面容、声音,甚至行为模式……

尽管记忆已被抹除,但对夫妇俩而言,它仍然是那个承载过他们悲伤与希望的“孩子”。

这种认知失调,可能引发前所未有的心理冲击——我们是否已经准备好,去面对一个“可重置但不可真正遗忘”的情感对象?这,正是AI人文学值得深入探究的重要命题。

本文源自「私域神器」,发布者:siyushenqi.com,转载请注明出处:https://www.siyushenqi.com/66532.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫