在东方国家,社交媒体用户常选择卡通动漫、宠物形象、风景照片甚至抽象图案作为头像,很多人甚至会通过头像来推测用户的性格特征。而在欧美等西方国家,由于文化更强调个人主义与自我表达,人们普遍倾向于使用自己的真实照片作为社交媒体头像。那些使用怪异头像的用户,可能被视作“不可靠”。

这种文化差异使得欧美人长期习惯于以真实身份进行社交。因此,当一款借助AI虚拟头像进行社交,同时又可随时卸下“面具”,展现真实自我的应用出现时,正好契合了他们对于新奇体验和真实社交的需求。

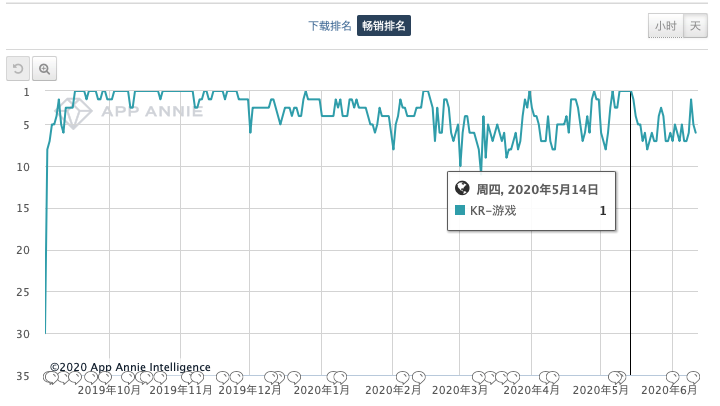

Mira就是这样一款社交应用,点点数据显示,该应用上线于2023年底,至今不到两年的时间,下载量约81万,自今年4月份经历一段时间低谷期之后,数据急速上涨,8月较7月下载量增长15.2%,有重回巅峰之势。

(自上线以来Mira全商店总下载量,图源:点点数据)

用AI结合社交,但又突破了传统的AI社交产品模式,并不局限于AI角色对话建立情感连接,而是将虚拟社交与真人社交相结合,将每一次聊天都变成角色扮演的游戏冒险,Mira是如何在激烈的社交赛道中打出差异化的呢?

摘下AI“面具”,转向真实社交

从本质上来说,Mira是一款社交+视频应用,但在社交成熟的欧美,同类产品众多,如果不能打出创意,很难在市场站稳脚跟。以近两年爆火的AI生成作为切入点,就是个不错的选择。

Mira支持用户之间视频交友前,通过先用AI创建一些虚拟角色作为头像,过程采用文生图的方式,一句简短的文字描述即可。例如,“一直有长耳朵,白色的皮毛和灵动眼睛的粉色猫咪”。

而如何将简单的AI图片生成功能融入社交应用,Mira将突破口放在了社区构建上。在应用的主页中,展示了用户的头像、昵称、性别和国籍等信息,用户可将AI生成的图片以类似“朋友圈”的形式分享出来,并支持彼此点赞互动。

如果对某位用户特别感兴趣,还可以直接点击图片上的会话按钮,进入一对一聊天界面。界面设计十分简单,包括文字、礼物和视频这些较为常见的功能。这种依靠想象力创作的AI内容,打破了“看脸社交”的常规模式,为交友披上了一层神秘面纱,在一开始就营造出了独特的匿名社交氛围。

Mira最独特的一点在于,它实现了从匿名社交到真实社交的无缝切换。最初,用户双方都戴着AI生成的“面具”进行交流;随着聊天逐渐深入、彼此愈发熟悉,两人可以共同选择“摘下面具”,通过视频的方式,看到对方真实的样貌。整个过程需经双方同意方可完成,确保了隐私与自主性。

总的来说,Mira创新地将AI生成头像与角色扮演机制融入社交应用,为用户带来全新互动体验。用户可依据自身性格与偏好,借助AI生成虚拟形象,并以特定角色身份与他人展开对话和交友。这种模式鼓励双方先通过心灵层面的交流判断彼此契合度,之后再决定是否迈向露脸式的深度沟通。

从戴上面具到摘下面具的过程,既赋予社交神秘感和好奇心,也激发用户探索头像背后真实形象的欲望。逐步深入、由虚向实的社交路径,也正是Mira应用的核心所在。

设置等级机制,吸引氪金玩家

点点数据显示,Mira通过“订阅+能量包”的模式实现商业变现。其月订阅价格为11.99美元,能量包则提供从1.49美元到89.99美元不等的多个价位,价格梯度覆盖范围较广。

(Mira热门内购项目,图源:点点数据)

为提升用户社交参与度,Mira还引入了等级机制。用户若希望与更高级别的用户聊天,需先提升自身至相同级别。能量(应用内货币)往往被用于视频通话,而随着通话时间的增加,参与度的加深,可加速升级过程。此外,应用还设有每日礼包、魔法宝箱及推荐系统等内容,使用户能够免费获取能量,由此保证用户每天都能够进行最少一次视频交友。

有用户表示,为与10级用户聊天,曾为快速提升等级在短时间内充值约500美元。由此可见,若能培养大量重度用户,Mira的盈利潜力是十分可观的。

不过,由于初期通过AI角色进行匿名社交,用户很容易对聊天对象背后的真实性别产生误判。尽管社区内设有性别标识,但仍难以保证所有用户填写的信息真实可靠。因此,一些希望与异性交友的用户,可能在“露脸”后发现对方是同性,导致实际体验不如预期。这也表明Mira在初期对于用户身份的验证和审核方面,还有一定的提升空间。

写在最后

社交与视频赛道竞争日益激烈,尤其在欧美市场,同类应用层出不穷。若想成功进入市场抢占用户,打造差异化创意已成为关键。借助当地用户对AI技术接受度高、喜爱AI生成内容并乐于在社交媒体分享的特点,将AI能力巧妙融入社交应用,转化为“角色扮演”的互动机制,无疑是一个极具潜力的创新方向。不仅有效实现了从匿名社交向真实交友的转变,也突破了“传统社交”与“AI生成内容”的传统结合模式。未来,这两大主流赛道还将碰撞出怎样的火花,仍需更多开发者持续探索与验证。

本文源自「私域神器」,发布者:siyushenqi.com,转载请注明出处:https://www.siyushenqi.com/66515.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫