他们发现,人的创意对AI生成的结果有影响,但并没那么大。

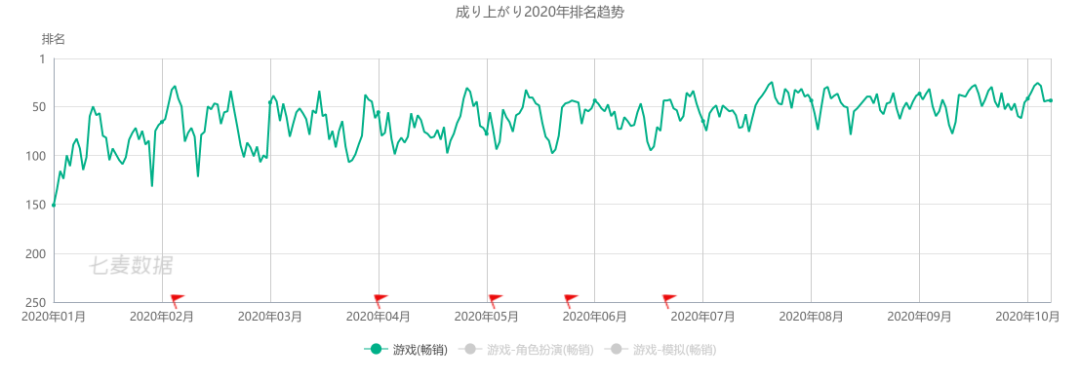

这一影响大概能占最终作品呈现的多大不同呢?具体来说,高创意的参与者往往能够产生语义多样性更高的文字提示,而这些提示又导致了更具创意的AI艺术作品。DAT得分通过文字提示的语义多样性影响AI艺术创意的间接效应约占总效应的18%,而AUT得分的间接效应约占16%。

德加

换句话说,即使排除了其他可能的影响因素,提示词之间的概念距离的远近,甚至比参与者的创意评分对画作创意影响更大。

是平权,也是价值的剥离

说AI没有创意,这实在是有些武断了。

就在几天前,AI圈还爆发了一场关于AI是否有智能的讨论。一些经验主义者就表示,从经验哲学的角度去讲,人的智能也不过是对既往经验和知识的重新组合,并将其应用在新的场景中。而AI,在它明显掌握了海量知识,且已经有了将这些知识进行组合的方式,为什么不能称之为智能?

在创意这件事上,事情也是一样。创意,往往就是既有元素和技法的组合。比如印象派就融入了日本绘画的画法,形成了其独特的笔触。野兽派则取经于非洲艺术元素,构建了自己的语汇。

那么创意,还会是人类独占的吗?

在文章的结尾,研究者承认这种效应量偏小可能有几个原因:首先,实验设计没有允许参与者看到并改进他们的AI作品,而在现实中,艺术创作往往是一个反复迭代的过程;其次,研究使用的创意测试主要考量语言创意,可能没有充分捕捉到视觉艺术创意的特点。

有很多当下正在进行AI艺术创作的作者肯定也会讲,一个作品需要有一致性,需要传达思想、需要有剧情的编排和逻辑。这些AI现在还做不到。

但在不久的以后呢?

创造能力的消失

如果说人的创意价值越来越低是我们当下需要担心的事,那在晦暗未明的未来中,我们是否还能抱有创造能力都不好说。

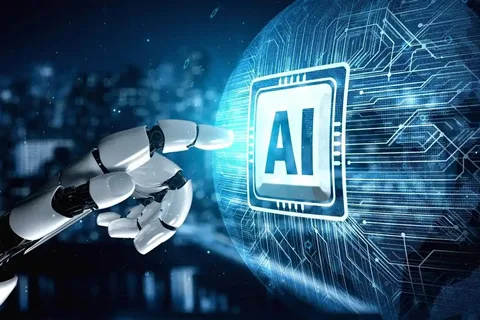

在今年9月,一篇来自多伦多大学的研究《Human Creativity in the Age of LLMs》,系统的检测了使用AI工具对人创意的影响。

研究团队召集了1100名参与者,设计了两个平行实验,分别测试两种不同类型的创造性思维能力。第一种被称为"发散性思维"——也就是产生多个不同想法的能力,比如想出一个回形针的各种创新用途;第二种是"聚合性思维"——找到一个最佳答案的能力,就像解决一个需要巧思的谜题。

参与者被分成三组。第一组完全靠自己思考;第二组可以看到AI直接给出的答案;第三组则直接让AI当老师,指导他们做创作。但在实验的最后阶段,所有人都需要独立完成任务,不能再借助AI的帮助。

本文源自「私域神器」,发布者:siyushenqi.com,转载请注明出处:https://www.siyushenqi.com/32754.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫