摘要

自 2024 年 10 月《大富豪のバツイチ孫娘》后再无同等量级爆款,中国厂商拍摄需求骤降,本土月产量由 20 部降至 10 部左右,市场信心与产能同步收缩。

单部成本 10–12 万美元、7–8 天拍完;原创为主,IP 改编占比低,主要障碍是版权方谨慎及缺乏短剧化改编经验。

中国厂商倚重投流与爆款复制,2024 年占收入 63%,2025 年因“水土不服”收缩;日本五大民营电视台携 IP、流量与品牌优势“慢热”切入,主推会员订阅与线下运营。

漫剧(手机漫画动态化)被视为下一增长点,计划 2025 下半年上线 50 部作品;电视台与制作方正尝试“漫画-短剧-衍生品”联动,市场将从流量红利转向品质与 IP 深度运营竞争。

2025年上半年,日本短剧市场以超7000万美元的收入规模稳居海外第二大短剧市场,仅次于美国。从单部充值突破500万美元的《大富豪のバツイチ孫娘》,到字节、中文在线等中国厂商的持续加码,再到日本五大民营电视台的集体入局,这个兼具成熟付费环境与文化潜力的市场正迎来关键的发展节点。

01 市场规模稳步增长,爆款空窗期引发调整

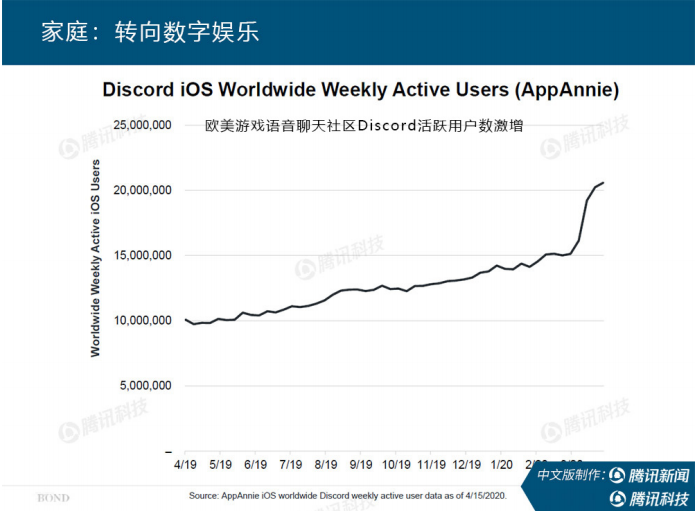

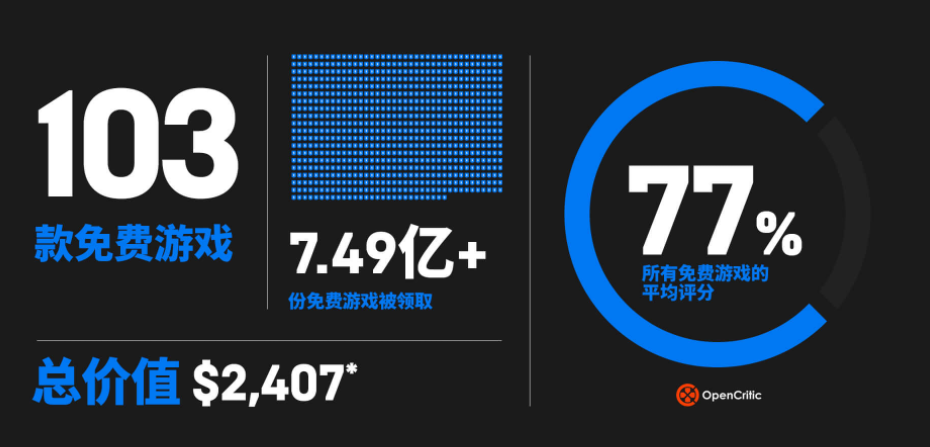

日本短剧市场的增长动力既来自用户付费习惯的成熟,也得益于内容形态的快速渗透。据DataEye研究院数据,2025年上半年日本短剧市场收入超7000万美元,而Meta在《短剧出海营销白皮书2025》中更预测,2025年全年市场规模将达到4.8亿美元,同比增长85%,占全球市场份额的15%。

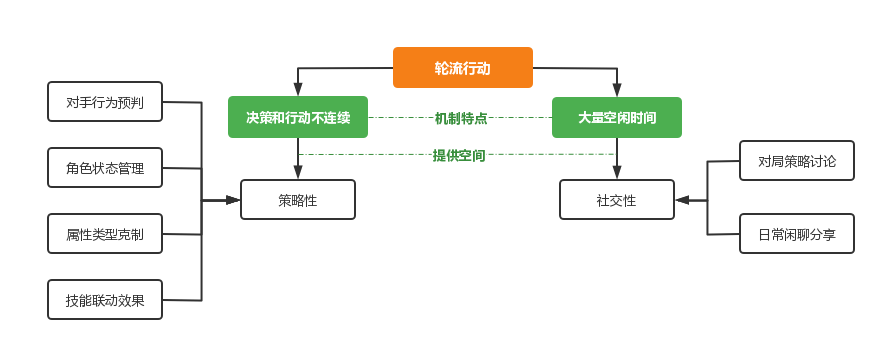

这一增速背后,是用户习惯的深刻转变——日本短剧用户平均单日观看时长已从最初的6分钟飙升至16.4分钟,“碎片化+高频消费”成为市场核心标签。

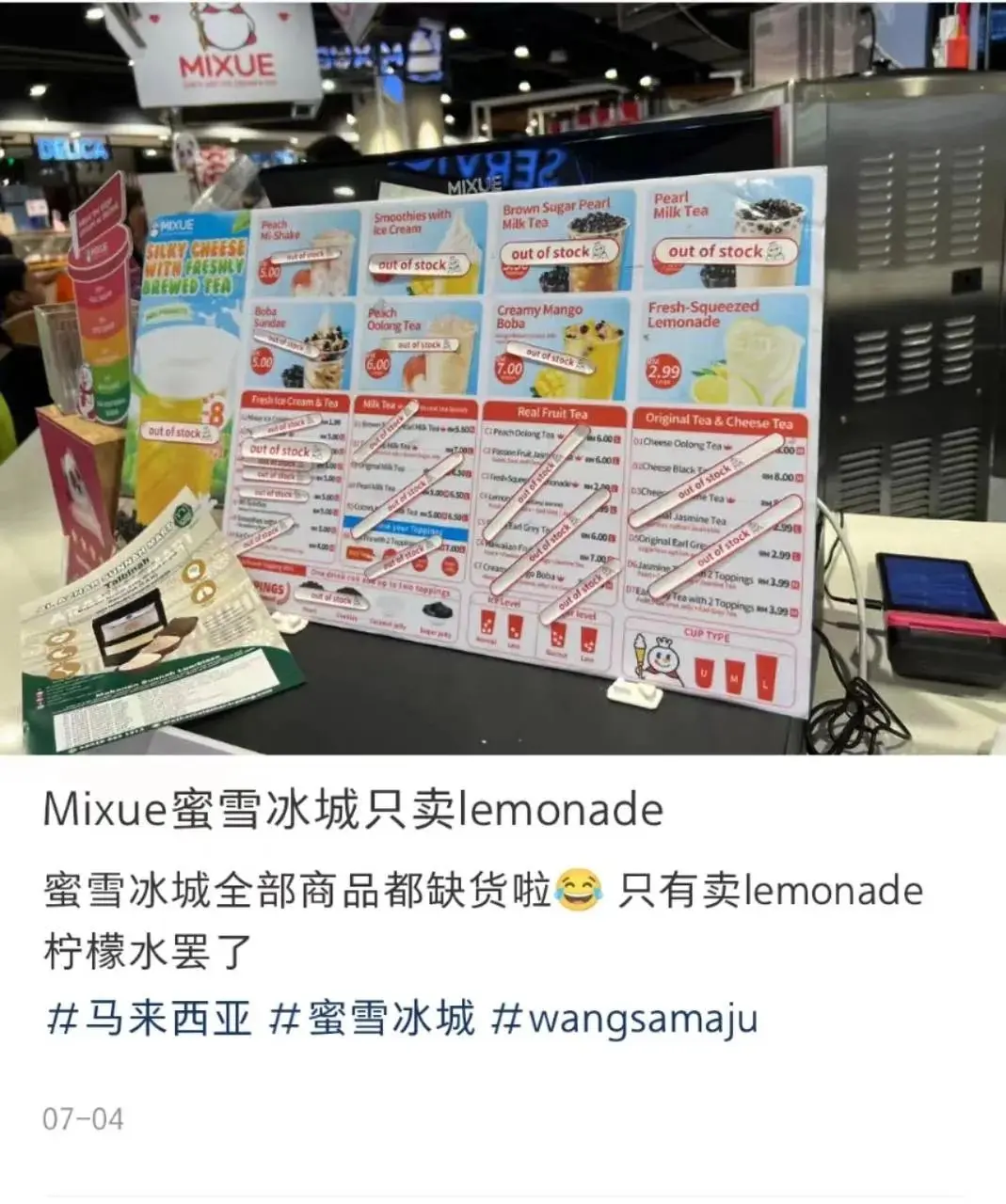

不过当前市场正处于“爆款空窗期”的调整阶段。2025年5月起,中国厂商对日本短剧的拍摄需求量明显下降,核心原因是自2024年10月《大富豪のバツイチ孫娘》成为爆款后,未再出现同等量级的新作品,导致头部平台需求缩减。

和雅文化CEO金光国指出,日本市场的爆款逻辑极为关键,充值金额达300万美元可视为中爆款,500万美元则是当前顶级水准,而持续的爆款产出正是维持市场信心的核心。

从供给端看,日本本土短剧年产量约二三百部,每月平均产出20部左右,但2025年以来拍摄量明显下滑。

以和雅文化为例,其月均拍摄量从年初的四五部降至一两部。这种波动既反映了市场信心的变化,也暴露了本土产能的不稳定——目前能稳定产出项目的华人制作团队仅3-5家,整体产业链仍处于培育阶段。

02 内容生产模式成型,IP改编尚处起步阶段

日本短剧的制作成本与效率已形成鲜明特征。单部短剧拍摄成本约10万至12万美元,拍摄周期集中在七八天,低于欧美市场,但高于中国国内短剧成本。这一成本结构中,演员薪酬虽因优秀演员加入有所上涨,但占比稳定在30%左右,远低于国内部分项目的演员成本占比。

和雅文化等头部制作公司透露,日本行业行规明确,演员薪酬不会因作品走红而“坐地起价”,这为成本控制提供了基础。

题材供给上,当前市场呈现“原创为主、IP待发”的特点。尽管日本拥有丰富的漫画、小说IP资源,但IP改编短剧占比不高。

核心障碍在于两方面:一是版权方对短剧授权经验不足,普遍持谨慎态度,沟通成本高昂;二是行业缺乏将IP高效转化为短剧的经验,多数团队仍沿用长剧创作逻辑,难以适配短剧的快节奏、强情绪需求。金光国提到,日本很多所谓“短剧”仅是长剧内容的缩短,并未真正掌握短剧的叙事精髓。

演员资源方面,行业正吸引更多传统影视演员加入。参与短剧演出的群体既包括长剧经纪公司的新人,也有知名演员,且这一趋势还在升温。不过日本尚未形成“短剧专属演员”群体,薪酬标准仍参照演员在长剧领域的资历制定,这与国内短剧演员快速迭代的生态形成差异。

03 中外玩家策略分化,本土势力加速布局

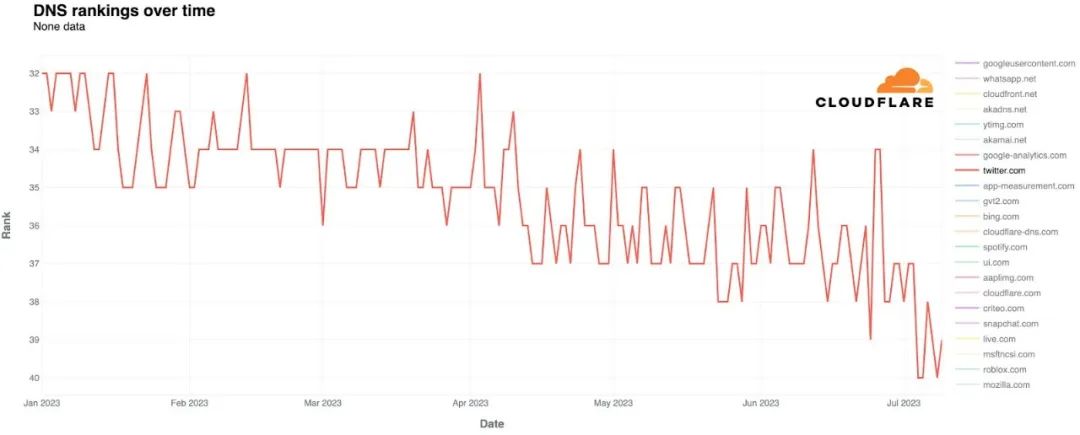

中国厂商与日本本土势力的布局路径呈现出鲜明对比。中国厂商早期凭借成熟的工业化经验快速切入市场,DramaBox、ShortMax等平台曾长期占据日本市场下载量和收入榜前列,2024年3月至2025年5月期间,仅四家中国平台就占据了超63%的收入份额。

其核心策略是复制国内爆款逻辑,如《大富豪のバツイチ孫娘》便是翻拍自国内短剧《离婚后我成了全球首富的外孙女》,通过本地化改编实现成功。

但2025年以来,中国厂商的拍摄需求明显收缩。除了缺乏新爆款的直接影响,“水土不服”的问题也逐渐显现。金光国指出,部分中国厂商过度依赖华人小团队或轻信日本传统团队,前者缺乏本土制片资源导致成本超支、进度滞后,后者因不理解短剧特性,产出内容难以符合平台预期。

与此同时,日本本土势力正以“慢热但稳健”的节奏加速布局。五大民营电视台成为核心力量:朝日电视台与ShortMax合作推出《大富豪のバツイチ孫娘》,验证了本土IP与海外制作经验结合的可行性;富士电视台更是推出日本首个电视台主导的短剧APP“FOD SHORT”,主打一分钟单集和会员订阅模式;东京电视台则聚焦BL题材,通过“aimaiME”频道精准触达主妇群体,相关作品播放量和周边销量表现亮眼。

本土平台的运营策略也与中国厂商不同。他们较少依赖大规模投流,更注重自然流量积累,如通过电视广告背书、线下见面会、电车广告等方式获客,追求高用户留存率。

以日本本土平台BUMP为例,其通过社交平台累计获得超25亿次观看,用户付费订阅意愿强劲,但剧目总量仅108部,供给能力不足成为短板。

04 IP开发与新形态崛起,市场迈向品质竞争

IP改编的“潜力与困境”是日本短剧市场的重要命题。日本拥有《海贼王》《名侦探柯南》等全球顶级IP,但短剧领域的IP转化却进展缓慢。

一方面,版权方对短剧这种新兴形态缺乏认知,授权流程复杂且条件严苛;另一方面,制作团队尚未建立IP短剧化的成熟方法论,难以在成本控制与内容质量间找到平衡。

不过这一局面正在改变——和雅文化与ShortMax联合出品的《スピード婚~若き社長との契約~》,正是基于日本本土爆款漫画IP改编,被行业视为IP短剧突破的关键尝试。

漫剧赛道则被普遍视为下一个增长点。和雅文化已布局近两年,计划2025年下半年推出至少50部漫剧作品,主攻日韩市场。

这一选择并非偶然:日本作为动漫大国,漫画市场规模庞大但手机漫剧供给不足,而中国在AI制作技术上的优势可与日本IP资源形成互补。金光国透露,漫剧的推进效率将高于真人短剧,且已与多家日本漫画平台达成合作,探索“漫画-短剧-漫剧”的联动开发模式。

值得注意的是,日本本土企业正探索多元化的商业路径。吉本兴业旗下的FANY:D计划将短剧IP延伸至网络漫画、衍生品等领域;SoShort则依托“双男主”垂直赛道,通过粉丝俱乐部、艺人周边等方式放大IP价值。

这种“内容+粉丝经济”的模式,与日本成熟的ACGN产业生态高度契合,可能成为未来差异化竞争的核心。

日本短剧市场的发展仍面临多重挑战。制作体系的适配性问题尤为突出:日本本土团队仍在长剧框架下开展短剧业务,导致制作成本偏高且效率不足。版权沟通的高成本、本土产能的稀缺性,以及中外团队在创作理念上的差异,都制约着市场的快速扩张。

随着漫剧等新形态的崛起和电视台资源的深度介入,日本短剧有望从“流量红利期”迈向“品质竞争期”。

本文源自「私域神器」,发布者:siyushenqi.com,转载请注明出处:https://www.siyushenqi.com/65451.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫