过去十年,北美母婴行业的竞争逻辑在悄然重塑:从依靠渠道分销转向直接触达消费者,从价格竞争转向价值导向,从“纯卖货”走向“IP化、故事化”。传统品牌的渠道优势逐渐削弱,新兴品牌则凭借材质创新、社群运营和内容表达赢得了年轻父母的注意。

在这样的背景下,来自中国的刘颖(Ying Liu)所创立的母婴品牌Kyte Baby,是一个颇具代表性的案例。品牌从一款专为敏感肌婴儿设计的竹纤维睡袋起步,凭借柔软材质与温和设计,在竞争激烈的母婴消费环境中建立了独特定位,并持续抓住了北美新生代父母的需求变化。

据Similarweb数据显示,2025年10月,Kyte Baby官网月访问量达56.2万次,其中89.82%来自美国,直接搜索流量占比48.67%,显示品牌已在北美消费者中具备较高认知度。

在Amazon商城,一款定价55.99美元的Kyte Baby婴儿睡袋在过去一个月售出约700件,商品累计评价3900条,评分4.7分。商品在保持较高销量的同时,也维持了稳定的用户口碑。

Amazon商城一款定价55.99美元的Kyte Baby婴儿睡袋详情页

成立于2014年的Kyte Baby,能否在对品质与品牌要求极高的北美母婴行业中保持长期竞争力?它的产品创新与品牌叙事是否足以支撑其长期的发展?

从Kyte Baby的发展轨迹中,我们或许可以看到中国企业出海北美在品牌建设、产品策略与用户沟通上的一些值得参考的方向。

做品牌,从“讲故事”开始

Kyte Baby之所以能够在北美母婴市场中脱颖而出,离不开它用一个真实、具体的故事建立了品牌认知。创始人Ying Liu在官网讲述了品牌的起点:她的女儿在婴幼儿时期患有慢性湿疹,夜里因刺痛和发热频繁醒来。为了让孩子能安心入睡,她开始寻找更透气、更亲肤的材质,最终发现了竹纤维。

这段创始人的个人经历,成为Kyte Baby品牌叙事的核心。它不仅让“竹纤维”这款差异化面料具备了情感的特质,也让“为孩子带来更好的睡眠”成为品牌的主张。

官网的内容与视觉设计进一步强化了这种叙事逻辑。从品牌介绍到产品页,均围绕“柔软、安全、可持续”展开。网站中多处提到竹纤维的天然特性:透气、凉爽、柔软,同时以“竹子是一种可再生资源,代表着自然与持续的生命力”呼应了环保理念。

Kyte Baby声明了团队的多元化,在官网标注“中国工厂制造、总部设立在美国”,既展现了品牌透明度,也回应了用户对生产来源的关注。

更值得注意的是,品牌在传播中并未只聚焦“婴儿”,而是延伸至“母亲”“家庭”的睡眠体验。它表明了新手父母在育儿期应对“精力旺盛”的婴儿而“不得好眠”的困境,将婴儿睡袋定位为帮助宝宝安睡、同时让家长获得休息的“连接性产品”,以此触达年轻父母的情感共鸣。

在视觉层面,Kyte Baby的产品设计延续了这种温柔、宁静的基调。睡袋与睡衣多采用柔和的纯色,或融入木质纹理、格纹、节日限定的麋鹿、拐杖糖、圣诞树等图案,既具童趣,又与北美文化相符。

通过一个故事、一种材质和DTC品牌的一整套视觉语言,Kyte Baby建立起了从品牌理念到产品表达的完整闭环。

社媒+IP联名,出海也奏效?

在Instagram平台,Kyte Baby官方账号坐拥85.5万粉丝,具备了一定的品牌影响力。

@kytebaby主页截图,来自Instagram

事实上,这一积累来源于其在社媒运营、社群建设上的不断努力。在Instagram上,Kyte Baby积极与用户展开互动,借助信息流推送与快拍功能,让客户了解品牌的最新动态,包括即将推出的新产品、产品细节等,持续发布每个月的活动日历,同时定期进行直播与用户及时交流。

在海外另一社媒TikTok上,Kyte Baby的粉丝数也超过了17万,其账号内容大多为婴儿着装实拍、面料展示、亲子互动等。

@kytebaby主页截图,来自TikTok

Modash数据显示,近一年来,Kyte Baby与至少50+母婴领域的KOL有图文合作,她们大多数为母亲角色。值得注意的是,在这些博主发布的图文内容中,并没有着重宣传产品效果,而是特意捕捉了婴孩在穿着产品时流露出的自然、纯真,从而塑造出亲情的温暖和谐。并且越能表现情感内涵的内容,往往数据表现更加突出一些。

Kyte Baby博主合作推广图文示例,来自Modash

除了社媒运营外,Kyte Baby还积极开展IP联名。2022至2023年,其前后两次与华纳兄弟消费品公司合作,推出哈利·波特(Harry Potter)主题婴儿服装与亲子装。

Kyte baby哈利·波特联名系列:灵感源自霍格沃茨四学院:格兰芬多、拉文克劳、斯莱特林和赫奇帕奇

今年4月,Kyte Baby还与美国国家公园基金会开展合作,将美国著名公园黄石公园的半圆丘和大棱镜温泉等标志性景观纳入产品设计,通过新系列、新联名再度吸引了美国用户的关注。

度过舆论风波,卖出千万美金

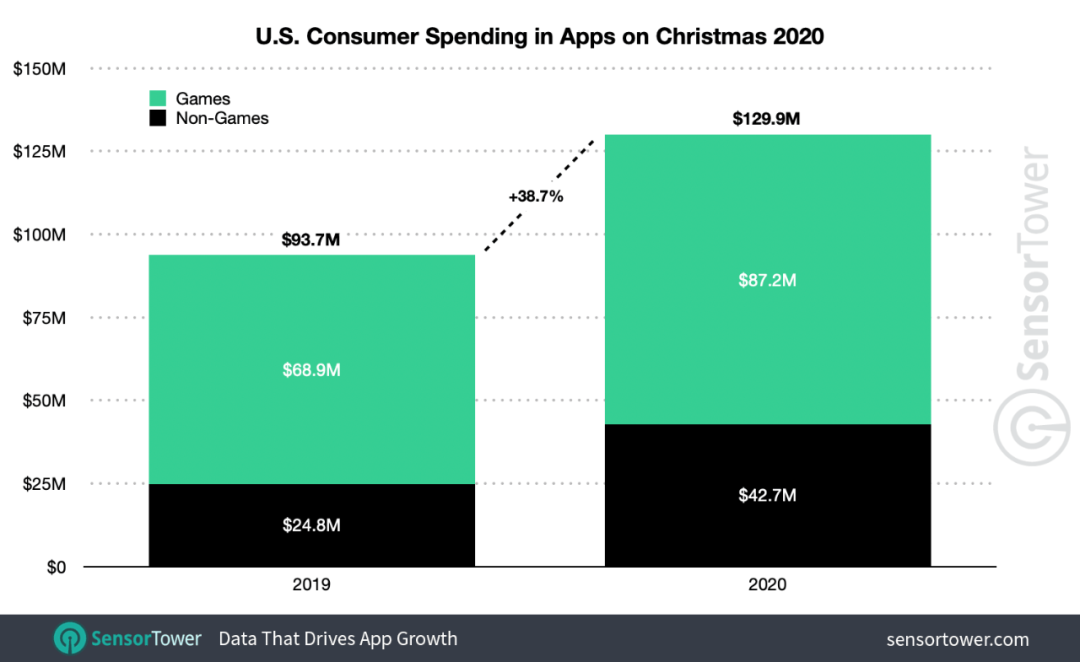

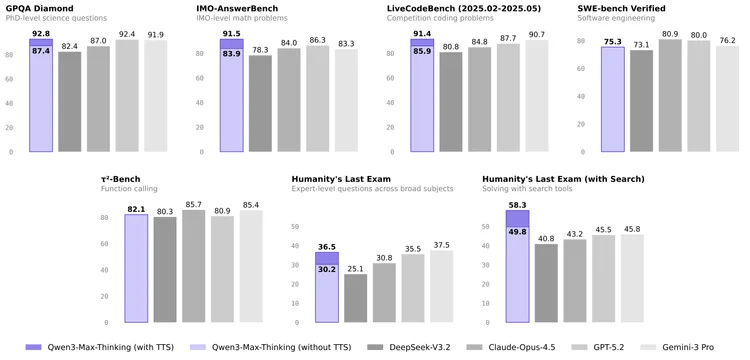

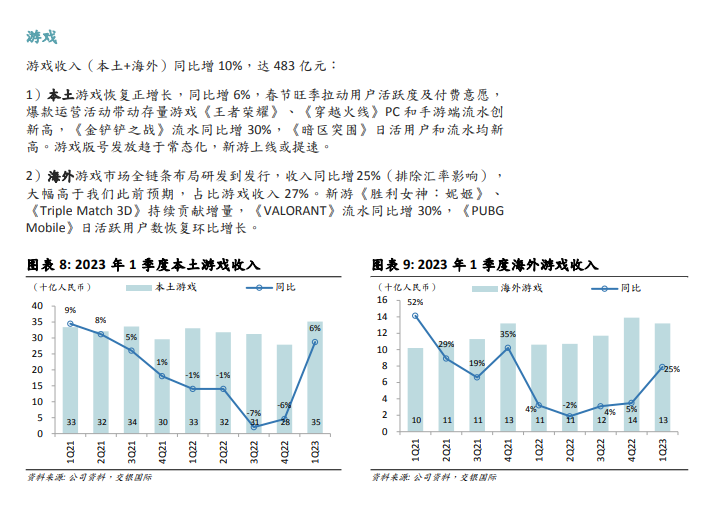

根据Particl数据统计,2024年11月至2025年4月,Kyte Baby实现销售收入约3500万美元,累计售出82.4万件产品;其中,2025年4月月销售额达520万美元。

2024年11月至2025年4月Kyte Baby销售额变化,来自Particl

但在流量与营收之外,另一种声音也在互联网存在。在TikTok上,与 “Kyte Baby” 相关的热门内容,不只是育儿分享和穿搭推荐,还有一场曾让品牌陷入舆论漩涡的争议。

与“Kyte Baby” 相关的热门内容,来自TikTok

事情发生在2023年圣诞节后。前Kyte Baby员工Marissa Hughes收养了一名早产儿:胎龄约22周、出生时体重仅约一磅,需在新生儿重症监护室长期治疗并面临多种健康问题。为了能陪伴和照看住院的孩子,Hughes向公司申请在孩子住院期间进行远程工作。

Marissa Hughes及其养子,图源网络

据Hughes与其家属的说法,公司在口头上曾有过初步同意,但在办理正式手续时,Kyte Baby最终以公司政策为由解雇了Hughes。公司当时的带薪产假政策对入职未满一定时长的员工有严格规定,从法律角度看,因员工入职未满12个月并不受《家庭与医疗休假法》(FMLA)保护,公司此举在美国多数州并不构成违法。

事件发生后,在TikTok、Instagram等平台上迅速发酵,大量用户在短时间内表达愤怒并发起抵制。舆论的核心是用户情感上的反差:一个以“家庭”“母爱”为起点的品牌,在公众视野中被认为没有以同样的标准对待需要照顾婴儿的员工。

大量用户讨论,来自TikTok

2024年1月18日,Kyte Baby创始人Ying Liu在其官方TikTok账号发布了一段道歉视频。初次发布后,有部分网友指出视频“像在照稿朗读”,次日Liu又上传第二条视频,对首条“表达不够真诚”予以回应,并向Marissa Hughes致歉,承诺持续支付其薪资、保留原职位,并表示将检讨公司政策。Hughes最终选择不再回归。

Kyte Baby创始人Ying Liu发布的道歉视频

Liu在第二条视频中表示:“我认为很多评论都很有道理。我们身处母婴行业,就必须以身作则。我希望尽我所能保护女性,在她们生育时给予她们应有的保护和福利。”

事件过后,Kyte Baby的品牌形象与用户信任一度受到影响。不过,随着主流媒体介入报道,公众讨论的焦点逐渐转向当地法律对带薪育儿假制度的完善。Kyte Baby通过及时回应和透明沟通,度过了这次“品牌危机”。

对于正在北美发展的品牌而言,这一事件提供了现实提醒:当品牌以“情感认同”与“价值诉求”作为核心竞争力时,企业内部制度与外部形象必须保持一致。否则,即便行为合规,也可能在社交媒体高度敏感的环境下被放大为信任危机。

写在最后

当品牌叙事给产品提高附加值,让其能以更深刻的故事触达消费者,建立起与消费者的情感链接。但同时,一家品牌的起落,不仅在于它能讲出一个“好故事”,更在于持续地给用户带来符合产品价值的消费体验。

在北美市场,品牌不仅被视作产品的提供者,更是价值观与生活方式的代表。消费者在选择时,往往不仅评估功能与价格,也在评估品牌所传递的理念是否真实可感、是否与自身认同一致。当情感成为品牌资产,真实与一致性便成为最稀缺的竞争力。

本文源自「私域神器」,发布者:siyushenqi.com,转载请注明出处:https://www.siyushenqi.com/68256.html

微信扫一扫

微信扫一扫  支付宝扫一扫

支付宝扫一扫